La Caldera.

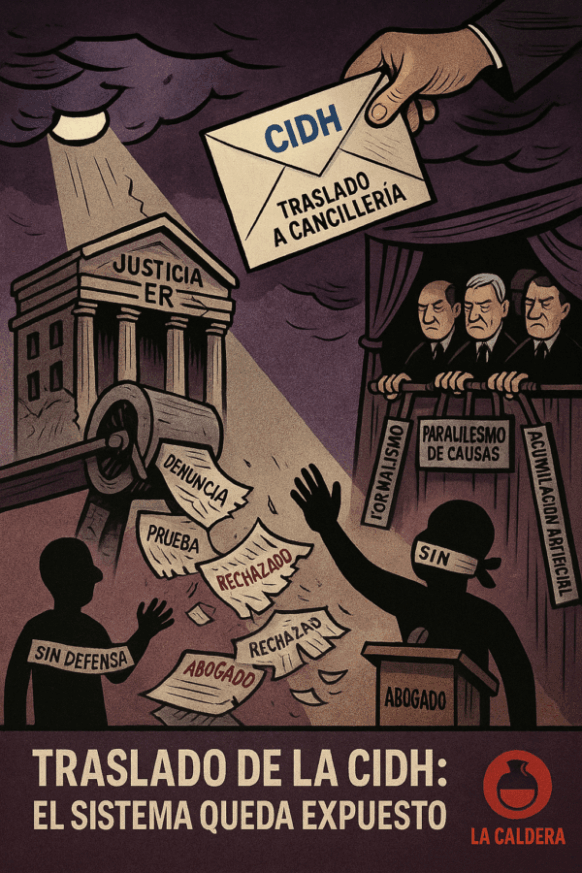

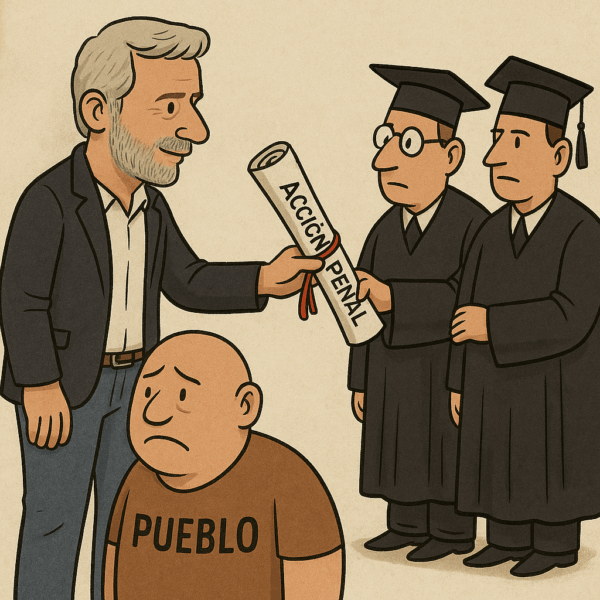

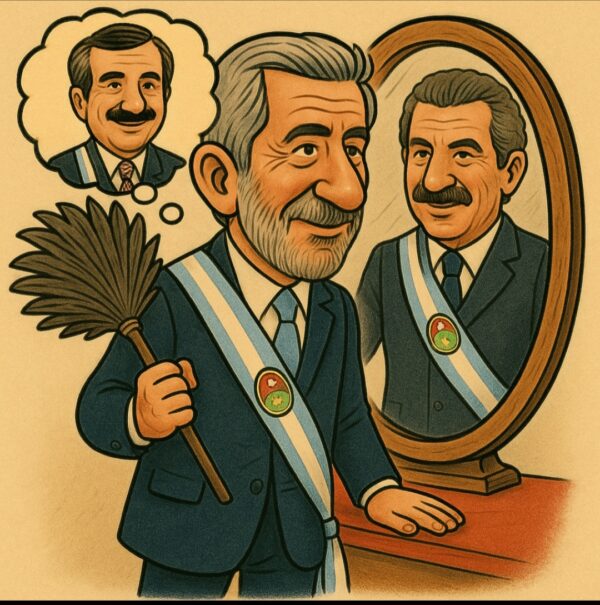

No es un “oficio más”. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos corre traslado de denuncias en la causa Rossi (Asunto 13.588) y remite la actualización a Cancillería, lo que hace es ponerle nombre y fecha a un patrón: hostigamiento a quienes denuncian corrupción, trabas sistemáticas a la defensa en juicio y una Justicia provincial que hace años decidió mirarse al espejo y no reconocerse.

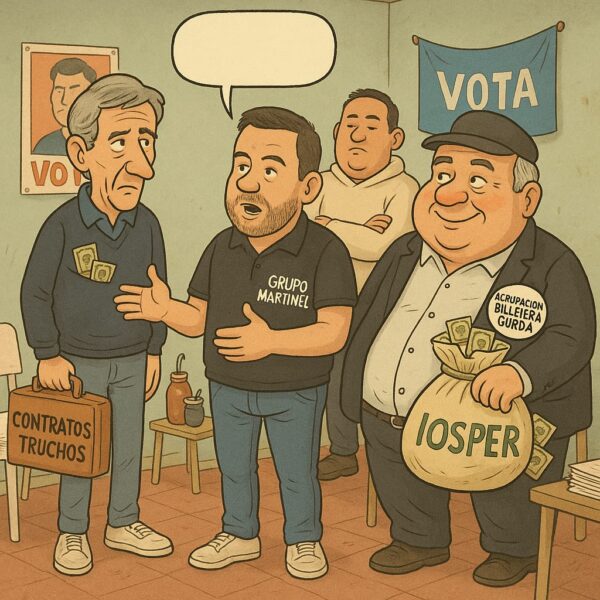

El expediente no nació ayer: data de 2010. A lo largo de estos años se fueron sumando capas de un mismo problema. Primero, la intervención de IOSPER —símbolo de cómo se administra el poder y los negocios—; después, la persecución a quienes se atrevieron a denunciar; hoy, un tercer eje que ya es imposible disimular: actos y audiencias sin asegurar patrocinio letrado, recusaciones que no se tratan, apelaciones que se rechazan en automático, pruebas que no se dejan producir. Todo eso ahora viaja en el paquete que la CIDH traslada al Estado argentino.

No es retórica. Es método. En Entre Ríos, denunciar corrupción sale caro. Aparecen causas paralelas que replican el trasfondo fáctico, acumulaciones artificiales que desdibujan el eje, requisitos de forma que, casualmente, siempre exigen más al que incomoda al sistema. En simultáneo, se asfixia la defensa: se señalan fechas sobre la hora, se “olvida” notificar cambios, se improvisan audiencias sin abogado, se aprietan las tuercas procesales para que la discusión de fondo nunca llegue.

Los nombres están escritos en los papeles que ahora vieron la luz internacional. Jueces y fiscales denunciados —Gamal Taleb, Dardo Óscar Tortul, Javier Cadenas, Óscar Rossi, Sebastián Elal, entre otros— forman parte de un mapa institucional que no puede seguir escondiéndose detrás del sello. No se trata de demonizar personas: se trata de responder por decisiones que afectan derechos concretos. La defensa en juicio no es un trámite; es la barrera que separa a un ciudadano de la arbitrariedad.

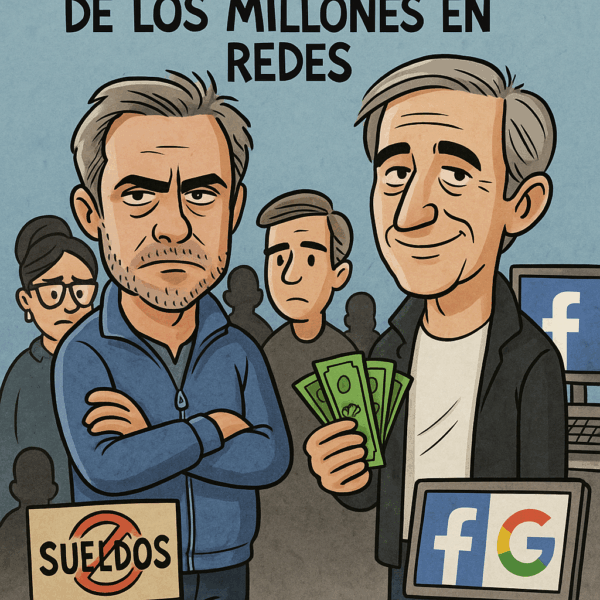

La remisión a Cancillería tiene una carga política que en Paraná conocen de memoria pero fingen olvidar: la trazabilidad. Desde ahora, cada excusa, cada demora, cada silencio quedará documentado. El “no pasó nada” ya no corre. Pasó, y está escrito. Y si la respuesta estatal vuelve a ser la de siempre —cajonear, negar, relativizar—, la ruta interamericana tendrá sus propias palancas.

La Justicia entrerriana atraviesa su hora de la verdad. ¿Va a seguir blindándose con acordadas y formalismos o va a desarmar el esquema que castiga al que denuncia y premia la impunidad? No hay matices cuando hablamos de debido proceso, defensa, imparcialidad y revisión. O se garantizan, o se vulneran. Y la evidencia acumulada muestra demasiado consenso para vulnerarlas.

En una provincia donde “todo el mundo se conoce”, la sospecha de parcialidad no se despeja con discursos: se despeja con actos. Y el primer acto es dejar de perseguir a quienes señalan lo que no funciona.

La CIDH no pisa Entre Ríos para hacer política partidaria. Pisa expediente. Y al correr traslado expone que el conflicto no es un caso aislado, sino un sistema de prácticas. Un sistema que se resiste a la transparencia y que —cada tanto— se acomoda a sí mismo para que nada cambie. Por eso, esta vez, la discusión ya no es si “hay que esperar la Justicia”. La discusión es qué Justicia tenemos y qué estamos dispuestos a tolerar.

Que quede claro: no hay democracia posible si las garantías penales se aplican como un privilegio. La defensa técnica no se “concede”; se respeta. La imparcialidad no se declama; se practica. Y cuando el sistema falla, los organismos internacionales existen para recordarlo. Ese recordatorio llegó con sello y fecha. Ahora, le toca al Estado —y a su aparato judicial— estar a la altura. Si otra vez miran para otro lado, todos sabremos de qué lado de la historia eligieron pararse.

La Caldera.