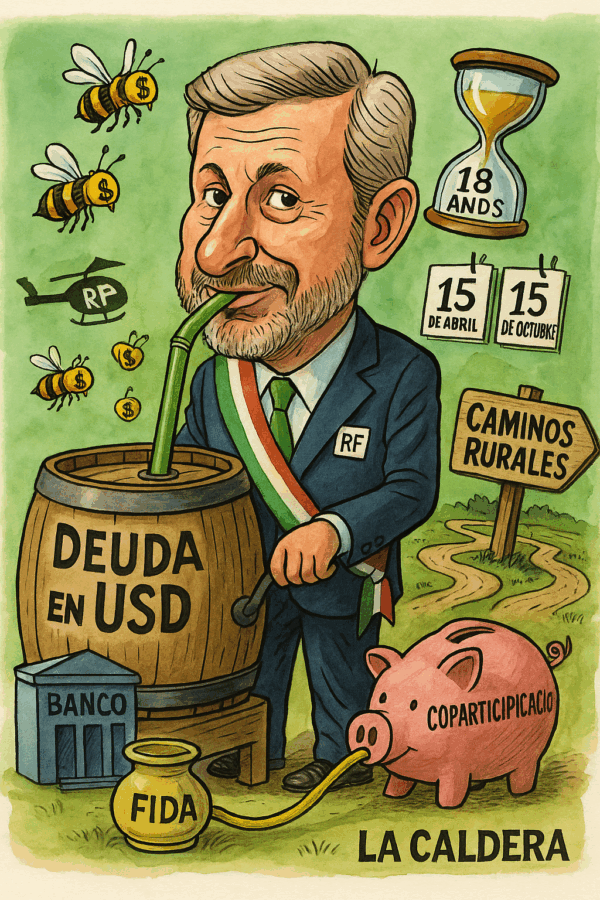

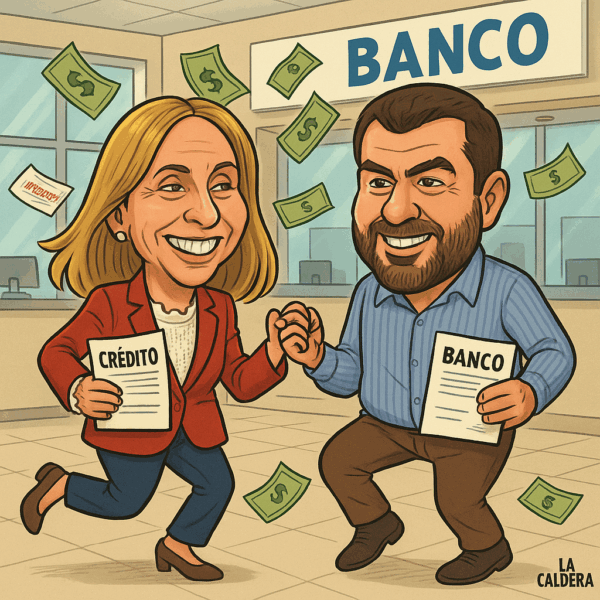

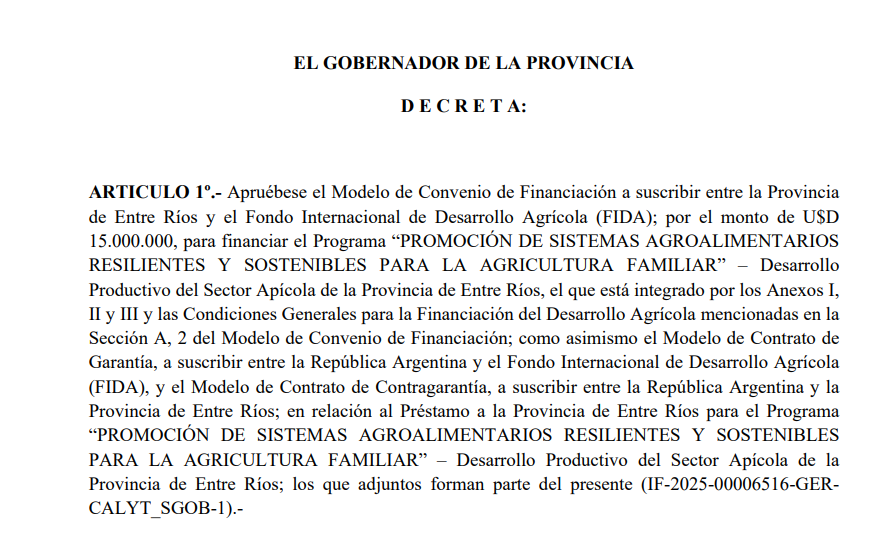

Son USD 15 millones del FIDA para el “PROSAF apícola”. Se paga en dólares, con cuotas semestrales, y la coparticipación queda en garantía. La excusa es la miel; el verdadero tablero son los caminos rurales.

Entre Ríos vuelve a endeudarse en moneda dura. No es un detalle técnico: es una decisión política. El préstamo del FIDA trae USD 15 millones, 18 años de plazo y 3 de gracia. Se cancela en dólares, con vencimientos fijos cada abril y octubre. Mientras los ingresos provinciales son en pesos, Frigerio elige un compromiso a largo plazo atado al tipo de cambio. Cada salto del dólar reescribe los números del presupuesto.

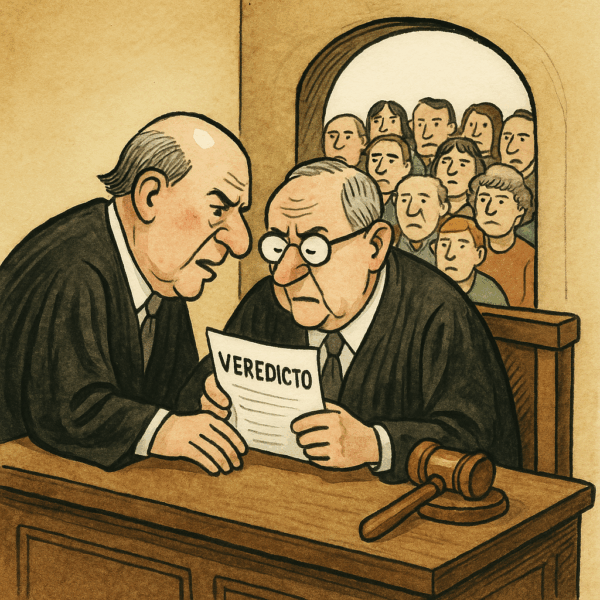

El montaje financiero viene con red para el acreedor: la coparticipación federal como contragarantía. Si la provincia no paga, el Banco Nación retiene y listo. Traducido: antes que salarios, proveedores o servicios, la prioridad es la cuota del crédito. No es novedoso; sí es contundente. Y a diferencia de otras épocas, ahora el corsé no lo impone un ministerio nacional: lo firma la propia provincia.

La distribución del gasto muestra el pulso de esta apuesta. La parte del león va a “infraestructura”: rutas rurales, salas de extracción, centros de acopio. La formación y la asistencia técnica quedan con presupuesto simbólico, y aparece una “bolsa” sin asignación —un margen para mover fichas con aval externo—. La miel, la colmena y la resiliencia suenan bien; pero si no se forma gente, se planifica con criterios claros y se mide impacto, la obra se vuelve una foto cara.

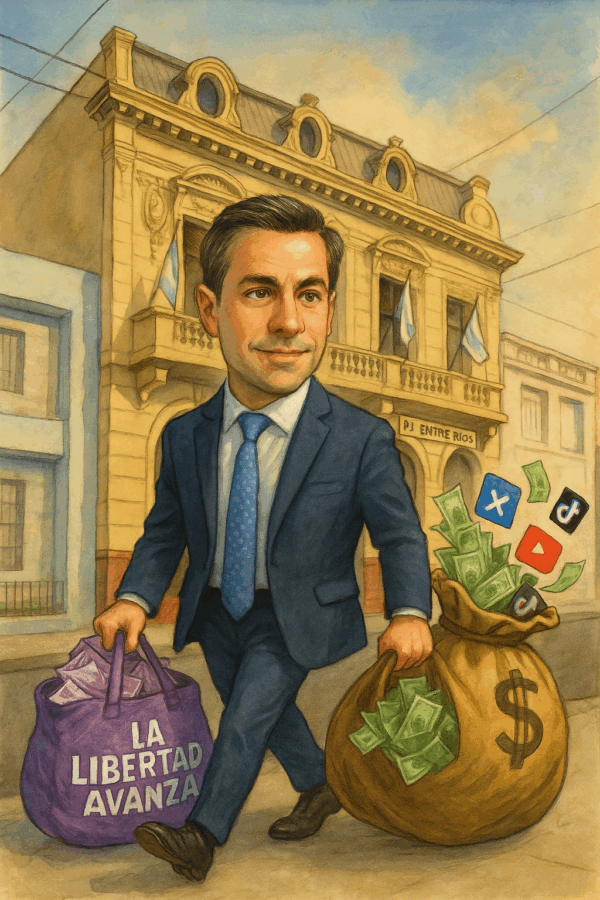

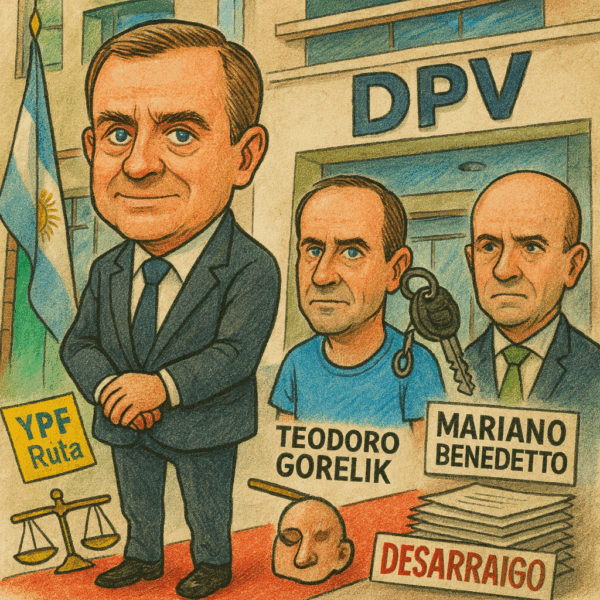

Acá entra el capítulo político que casi nadie dice en voz alta. Mientras llegan dólares para “conectividad rural”, avanza la ley de consorcios camineros: entes no estatales, de bien público, llamados a conservar y mejorar la red secundaria y terciaria con plata pública y privada. El guion lo empuja Esteban Vitor desde la Secretaría Legal y Técnica, que hace años milita este esquema. En la botonera operativa, Alfredo Bel, subadministrador de Vialidad, es quien pisa el barro y administra el vínculo DPV–consorcios. El Estado paga y fiscaliza; otros ejecutan. Ese es el giro.

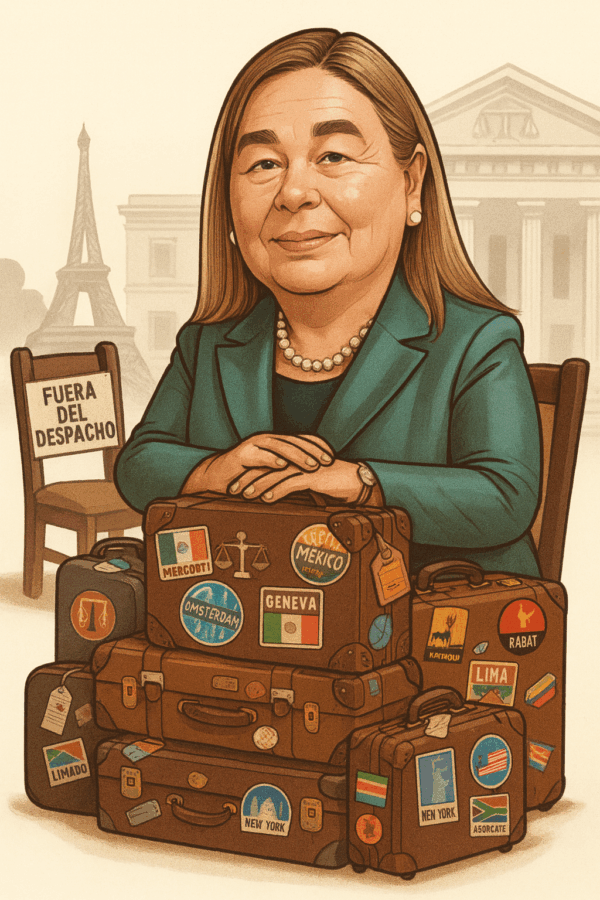

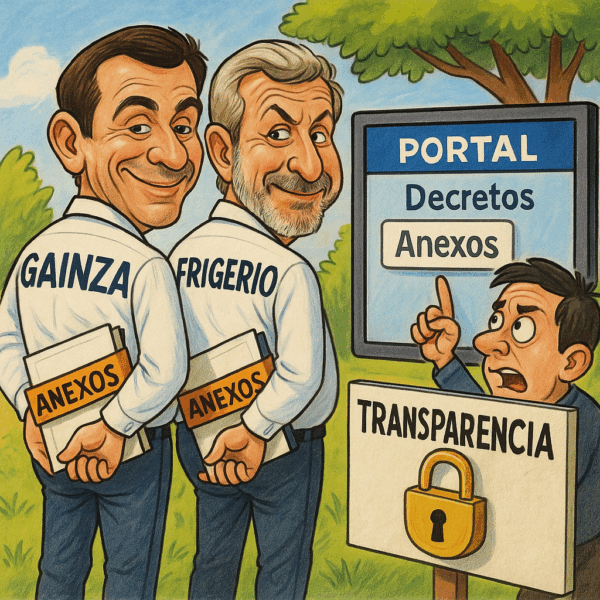

¿Puede funcionar? Sí, si las reglas son transparentes. Si el MOP, los planes anuales, los pliegos y las adjudicaciones son públicos y comprensibles; si la priorización de trazas se explica con datos (escuelas, salud, producción) y no con padrinazgos; si los consorcios rinden cuentas, evitan autocontratarse y rotan proveedores. Con eso, el préstamo puede ordenar una política rural largamente postergada y reducir costos logísticos de verdad.

¿Puede salir mal? También. Con deuda en dólares, la obra se vuelve rehén del tipo de cambio. Con la coparticipación en garantía, cualquier desvío pega en la caja. Con consorcios sin controles, el mapa vial puede convertirse en una red de discrecionalidades con sello de “participación comunitaria”. Y con una “bolsa” reubicable, siempre aparece la tentación de la obra “que se ve”, aunque no sea la que más transforma.

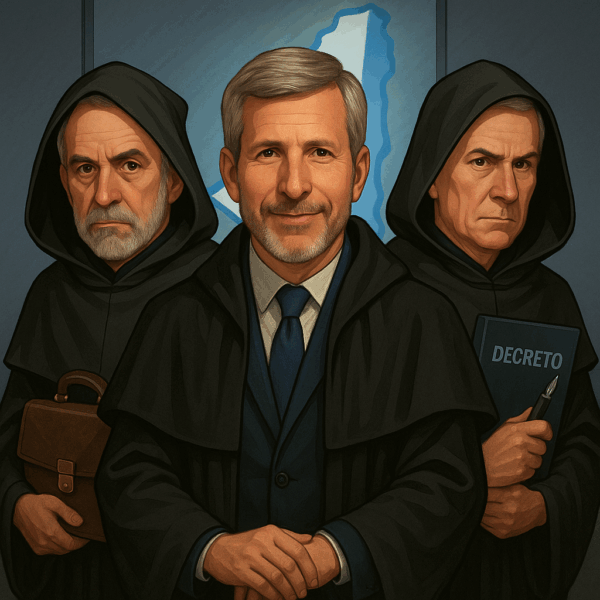

No es un pecado invertir en caminos. Es indispensable. El problema es quién define el trazo y bajo qué reglas. Hoy, Vitor diseñando la arquitectura legal y Bel acelerando desde Vialidad nos dan una pista: el poder de decisión se corre del organigrama clásico hacia una constelación de entes “mixtos” que nacen, gestionan y gastan al calor del crédito. Si se hace con luz, puede ser una modernización. Si se hace en penumbras, es tercerización de poder con deuda cara.

La miel puede endulzar el relato; los caminos, abrir mercados. Pero el contrato que firmó Entre Ríos es claro: primero se paga en dólares; después se discute el resto. Por eso esta vez no alcanza con inaugurar una sala de extracción o compactar un tramo de tosca. La verdadera obra pública es la transparencia. Si no está, todo lo demás es maquillaje.